動画で見る

記事で読む

自分も大事にして相手も大事にするための対話の技術

ここでは、古今東西の成功哲学、自己啓発や心理学などの領域でよく紹介されている内容の、最大公約数的な、ベーシックなところをお伝えしています。

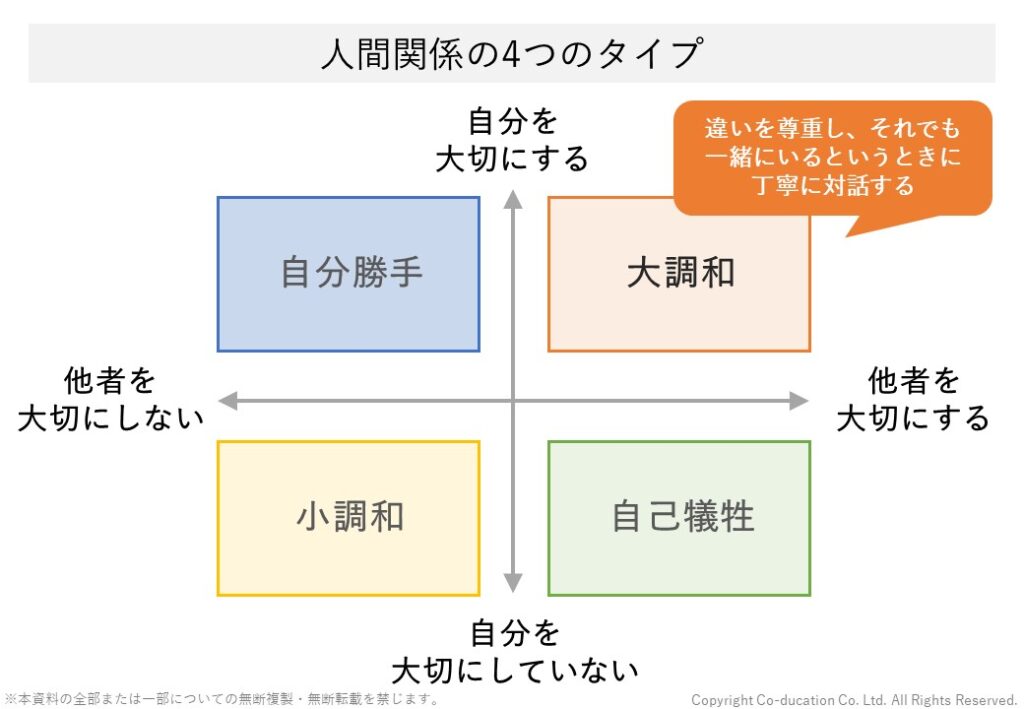

別の回で、大調和(自分も大事にして他者も大事にすることができている状態)を生きられるとよいですよねというお話をしたのですが、大調和を生きていくためには、他者と対話をしていく技術が必要です。今回は、対話の技術の2大要素である「伝える」と「聞く」についてご紹介したいと思います。

まずその前に、以前ご紹介した前提となる大調和について振り返ります。大調和とは、自分も大切にしますし、相手も大切にするという、そのような過ごし方です。

私はこうしたいなということだけを突き進めてわがままに自分勝手にやっていくのでもなく、相手のこうしたいにだけ従って従属的に自己犠牲的に生きていくのでもなく、関わる方々がそれぞれ「こうしたいな」「こうしたいな」というのを、お互いに尊重しあいながら、必要なときは一緒にいて、もしかしたら別々に動いた方が今日はよいねというときはそのようにしたり、というようなことを適切に話し合いながら過ごしていく、これが大調和です。そのときに、対話が必要です。

この対話をする際に、大事なことは2つあります。当たり前のことですが、対話には「伝える」ことと「聞く」こと、この両側面があります。

それぞれ具体的なスキルや方法論は、かなり世の中に書籍や動画などが存在していますので、より詳しく学びたい方は是非ご自身で気になったものを探して勉強してみてください。

ちゃんと自分の考えや想いを伝えるという領域で、代表的なものは「アサーティブコミュニケーション」です。書籍なども多数出ておりますし、かなり方法論も確立しております。あとは、NVC(Nonviolent Communication)も有名です。Nonviolent Communication(非暴力コミュニケーション)の領域は、ちゃんと自分の考えや想いを、ノンバイオレンス(nonviolence)ですので非暴力的に、攻撃的にならないようにちゃんと伝えていきましょうといった分野です。これも、かなり先駆者たちが研究をしておりまして、「伝える」ために大事なノウハウを学ぶことができます。

相手の考えや想いを聞くという方でいうと、聞くことのプロとなってそれを生業としているのが、臨床心理士やカウンセラーの方々です。実際の実生活で、聞くプロにならなければいけないわけではありませんが、プロが学んでいるようなノウハウを希釈して活用して、上手く使えるといった部分もありますので、コーチングやカウンセリングといった領域のエッセンスを押さえることで、「聞く」技術を学ぶことができます。

この「伝える」と「聞く」の2つを、きちんとできる度合いが上がっていく、スキルレベルが上がっていくと、大調和(自分も大事して相手も大事にする世界)にいきやすくなってきます。

自分の考えや想いを「伝える」難しさはどこから?

まず伝えるの方の話を、ちょっと私なりにお伝えしたいのですが、結構多くの人が、自分の考えや想いを伝えられず、飲み込んでいます。自分の考えや想いを飲み込む対象はいろいろなパターンがあって、家族、親や兄弟に対して飲み込んでいる人もいますし、職場、上司やお客さまに対して飲み込んでいる人もいます。誰に対しても基本意見を飲み込みがち、という方もいらっしゃるかもしれません。

上司やお客様など立場が上の人

どうしても上司やお客様など上位の立場の相手にしたときには、意見や考えを飲み込みがちな人が多いように思います。関係性や他の状況などもあることなので、実際何でもかんでも伝えればといいのかといえば、そうともいえず、難しいです。

友人関係

ですが、これが友人という領域になってくると、飲み込まずに過ごすことができる度合いが高い方が多いのではないでしょうか。上下関係や利害関係などがなく、ただ仲が良くて、一緒にご飯に行ったり、飲みに行ったり、お茶したり、旅行したり……というような間柄には、普段は溜め込んでいるようなものを、友人には出せる、出しても大丈夫というケースが多いように思います。

でも友人関係でも、例えば、仕事関係の親しい人で友人としても付き合いはあるけど、同僚と友人の微妙なラインのところにいる相手など、友人関係といったラインでも、かなり飲み込みがちだなという方もいらっしゃるかもしれません。

パートナーシップ・夫婦や恋人

パートナーシップ、恋人・ご夫婦というところでいうと、かなりきちんと伝えられているという方と、もうすっかり諦めてしまっていて飲み込むのが当たり前になっていますといった方と、それぞれのケースをお聞きします。最初は伝えて、何でも話し合うように頑張っていたけど、どこかでやめてしまった…というパターンもお聞きしたりします。

では、何故自分の考えや想いを飲み込んでしまうのか。何故自分の考えや想いを伝えるのが難しいのでしょうか。

これもいろいろなケースがあるかもしれませんが、1つは、「相手は嫌がるだろうな」とか、「いやそれは違うと反論してくるだろうな」とか、「受けとめてくれないだろうな」とか、予測・想像がつくから、やらなくなってくるということがあります。

今まで自分が考えや想いを出したときに、例えばクラスで否定されたとか、学校の先生に否定されたとか、親に否定されたみたいなことがあったりすると、この考え方というのは受け入れられないんだなと思って、全く新しい人と出合っても言わないようにします。

これは当然そうで、リスクマネジメント上、今まで友だちにも否定されていたし、先生にも否定されていたし、親にも否定されたんだから、きっとほとんどの人がこれは否定してくるだろうと思って、言わないを選ぶのは合理的な考え方です。

でも実は、意外とこの親でも友だちでも先生でもない、新しく出会った人にはそれをいったら「ああ、わかる。結構同じ感覚」みたいに言われる可能性もあるんですけど、その可能性についてはもう諦めてしまっていたり、蓋をしてしまって、言わないようにしているんですね。

言わないようにしていると、ずっといつまで経っても上手く伝える技術が磨かれていかないので、もうずっと飲み込み続けるしかないみたいな状態になります。この状態だと、もう本当に小調和の状態を生きるしかなくなってきます。私も我慢しているのであなたも我慢してくださいというというようにならざるをえなかったりとかするのですが、ここを頑張って乗り越えて、自分の気持ちや考えを伝えるようにしていくのが、「伝える」技術で大事なポイントです。

関係性としては、どこも難しいんですけど、職場だったりパートナーシップだったりは、多くの方にとって、まず自分にとって実生活上、必要性が高いと思います。

職場だったら、「いや、この上司とあと3年は一緒に働くんだけど、この上司の振る舞い方をずっとされたら自分は結構困るな、ストレスだな」「上司にここはちょっと改善してほしいな」みたいなものがあったとしたら、やっぱり伝えて、できれば上司が変わってくれた方が働きやすいですよね。

パートナーシップでも、好きで、例えば恋人になって、一緒に暮らし始めたら、いろいろ目に付くところがあったときに、もし同居生活を続けるのであれば、さらに場合によっては結婚生活を考えるのであれば、「ちょっとここは変えていただきたい」「変わっていただきたい」みたいなところを、飲み込み続けていたら大変です。それはやっぱり伝えていく必要があると思います。

飲み込み続けてずっと苦しいを続けるのか、ちゃんと伝えて改善できるように取り組んでみるのか。伝える怖さや難しさはあると思いますが、まずは必要性があるところから、今まで飲み込んでいたものを伝えるようにしてくのが大切です。

「伝える」技術やスキルの磨き方

1.自分の考えや気持ちを整理する

では、「伝える」としてどうしたらいいのか。NVC(非暴力的コミュニケーション)やアサーティブコミュニケーションなどでも、本質的なエッセンスは一緒だと思いますが、まず自分はどうしてほしいのかということをちゃんと整理することが大事です。

結構これができていないケースが多くて、「なんとなく嫌だ」「どうしてほしいかよくわからないけど、なんか上手くやってほしい」みたいな状態で伝えてしまうケースもよく見受けられます。ただ、これは言われた相手からすると非常に困るんです。

何が嫌なのか、どうしてほしいのか、相手に伝えたいことは何なのかというのを、いったん自分の中でちゃんと整理する。これをまずやるのすごい大事です。

「こういうときにこういう行動をしてほしくなんだな、これぐらい嫌なんだな。改善の具体的な選択肢としては、こういう風にしてほしいんだな」ということを書き出したり、頭の中でもいいので整理します。ただし、これはまだ相手に伝えてはいけません、整理するだけです。

「自分としてはこれが伝えたいことなんだ」、これがよくわからない状態のまま、相手にぶつけてしまったら、相手もよくわからないので、結局どうしてほしいの?何なの?みたいにどうしてもなってしまいますので、これは非常に大事なプロセスになります。

2.相手の反応を想像する

整理をした上で、次は、これを相手に言ったら相手はどんな反応をするだろうかということを想像をします。想像なので外れる可能性もあるのですが、いったん想像をしてください。きっとこれをいったらこんな反応をするんだろうな、「やってるよ」とか、「うるさいな」とか、「そんなことを言うんだったらお前だって……」とかですね。こういう反応があるかもしれないなということを想像します。

だいたいこの想像をしたときに、みなさん、”言ってもなんか結局受けとめられないんだろうな”で諦めてしまうことが多いと思いますが、ここはちょっと頑張りどころです。

想像して、ああ、この反応をされるのかぁというものが出てくるんですけど、このときに、この反応をする相手の背景や状況を考えます。なんでその人はそういう反応になるんだろうかって、こういう個性、こういう価値観からかもしれないな。状況として、こういう忙しさとか、こういうストレスを抱えているからかもしれないな…と想像するのです。

この想像をするというのがものすごい大事です。想像をして、これは外れるかもしれないんですけど、相手のことをちゃんと考えてみる。

この段階でですね、実はすごい変化があって、”私は相手にこうしてほしい”という、自分発信の、ある種利己的なもの、自分にとって相手にこうあってほしいという自分のことばっかり考えているという状態だったのが、相手はどういう状況にあるんだろうかと、相手のことを考えるというのがいったん挟まるわけです。

このプロセスをちゃんともってくれたということだけで、人間関係はよくなることがとても多いです。もちろんそんなに甘くないよというケースもありますけど、さまざまな方のご支援をしてきたりして、それだけでもだいぶ良くなるケースも多々あるなと感じています。

3.相手が受け取りやすいように伝える

この相手の背景などを自分なりにでもしっかりと考えたものを伝えて、その上で自分の伝えたいことも、相手が受けとめやすいように伝えて、コミュニケーションをとってみる。これをやっていくと、いい人間関係をつくりやすいですし、大調和(自分も大事して相手も大事にする)で生きられるということがしやすくなってきます。

遅刻癖がある上司に改善してほしい旨を伝える

少し珍しい例かもしれませんが、とある職場のケースで考えてみましょう。例えば、上司は非常に優秀なのですが、遅刻癖があり、出社時刻の9時ぴったりにはあまりオフィスにいない、朝一番に確認したいことも確認できないし、遅刻するのはそもそも社会人としてどうかと思っていて、どうしても私はイライラしてしまうみたいなことがあったとします。

※もちろん企業などによって異なりますが、一般的に管理職は、一般社員と労働時間の制限が異なるケースが多く、今回の上司は法律違反には該当しないケースとします。

なので、上司に「遅刻するのは本当にやめてほしい」ということを伝えたい。ちゃんと会社にきてほしい。私としてはイライラするからやめてほしい、これが自分の言いたいことだったとします。

でもそれをそのまま伝える前に、上司は何故遅刻するのだろうか、どのような価値観や考え方を持っているんだろうかということを想像してみます。

「この人は、結局最終納期さえ守れれば、途中途中のマイルストーンはあまり気にしていないタイプかもしれない。でも確かに最後はちゃんと帳尻合わせてくるタイプだな」「あと労働時間として、メールの返信とかも夜中とかも平気でくるけど、9時〜17時で就業時間中に働くみたいな考え方じゃないのかもしれないな」「私はちゃんと9時〜17時きっちりと就業時間中に働きたいタイプだけども、上司はそうじゃないかもしれないな」「私は正直、朝、ちゃんと会社にきてもらえないと社会人としてどうなの?と思うな」というところまで、整理されてくるかもしれません。

というようなことを考えた上で、それを踏まえて相手に伝えます。

これが整理せずにぶつけてしまうと、上司に向かって「遅刻するってありえなくないですか、社会人としても、上司としても、信頼も尊敬もできないから改善してください」と言って、「はあ?」みたいな、上司との関係が急激に悪くなってしまうみたいなことがあるかもしれません。

これが、「私はちゃんと時間を大事にしたいタイプです。上司のあなたはどうも一緒に仕事をさせていただいていると、最終的な納期とか、お客さまに迷惑が掛からないようにというところは守りつつも、途中途中はずれることもあるとか、別に9時〜17時じゃなくても必要なことは夜中でもするし、逆にいえば必要なければ朝だって別にいなくてもいいという考え方かもしれないけど、私は一緒に仕事をする上でちゃんとオフィスに9時〜17時で一緒にいた方が相談とかもしやすいので助かるんですけど、ちょっと改善していただけませんか」みたいになると、相手にもいったん受けとめてもらい、”話し合う”に進みやすくなります。

今回のケースでいうと、例えばなんですけど、

「そうか、朝にオフィスにいないと、現実的に困ることもあるの?」

「朝一でも相談したいとか確認したいときにいらっしゃらないこととかもあったりするので、ちょっと『ああ…』ってなったりするんですけど」

「じゃあ朝一確認したいことがあったら、電話でもいいからもう全然気にせず、オフィスにいてもいなくても電話してもらってもいいし、もしあれだったら前日の帰るタイミングの前に、明日これ確認しておきたいなということがでてきたら、メールをしておいてくれれば必ず翌朝までにチェックして返信できるのでそれでどう?」

「ああ、じゃあそれで」

これはもしかしたら相変わらず9時に上司はオフィスに現れないという状況自体はもしかしたら変わってないかもしれませんけど、ストレス自体は少し減ったなみたいなことが起こるかもしれません

大事なことは、自分の考えや想いをそのままぶつけるのではなく、いったん整理し、そして相手のことも想像してみることです。そうして丁寧に準備して伝えても、実際にぶつけてみたら全然違う意見や背景が出てくる可能性もあるのですが、それもちゃんと受けとめて聞いてみる。これが「伝える」技術で大切なことです。

豊かな関係性を築こうと思ったら、相手の考えや意見も尊重して受けとめる「聞く」技術も必要になってきますが、これについてはまた別途お話できればなと思います。

自分の考えや想いを「伝える」3ステップ

- まずは自分の考えや想いを整理する、相手に伝えたいことは何かを考える(最初は書き出してみるのがおすすめです)

- 次に、いま整理された伝えたいことを伝えたら、相手がどういう反応になるかを想像する

- さらには、相手がその反応になる背景や状況、相手の価値観や考え方を想像する(想像した結果があっているかどうかではなく、自分がわかる範囲で想像することが大事)

- ここまでのプロセスを踏まえ、相手が受け取りやすい言葉を考えて、相手に伝える