動画で見る

記事で読む

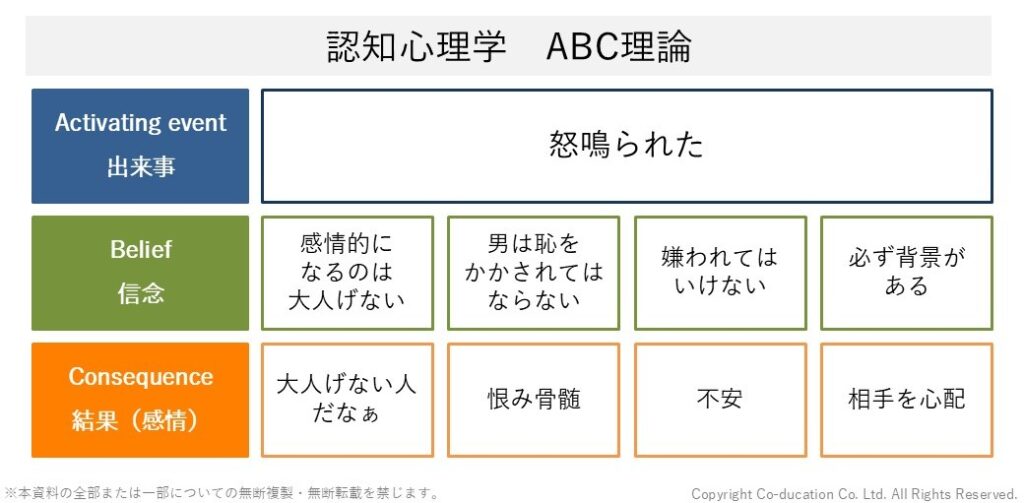

思い込みを書き換える「ABC理論」

ABC理論は、自己啓発や成功哲学といった領域の本当に基本的な理論です。ABC理論という言い方をしていなくても、多くのものがほとんど同じ構造で語られているなと思っています。実際に私もこのABC理論をよくいろいろな場面でご紹介しているのですが、是非ここは押さえておいていただきたいなと思います。

以前の記事で思い込みの話をしてきたわけなのですが、思い込みにとらわれていて、「こうあるべき」「こうしなければいけない」「自分はこうしないといけない」「相手はこうしないといけない」が多すぎると、苦しくて、ストレスも多いことがあります。

思い込みは、だいたいの場合は、「この方が上手くいく」「こうするべきなんだ」というのを、幼少期からの何かしらの経験や周りの大人から言われたりする中で確立していくことが多いです。この思い込みのパターンは、本当に人によって違います。

そして、この思い込みは変えられるんですよというのがABC理論の基本的な考え方です。

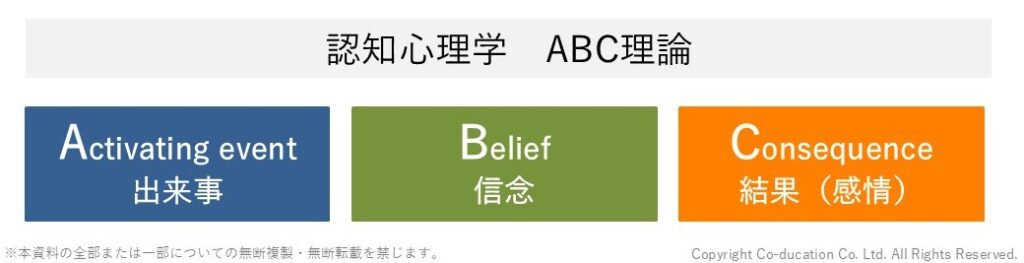

ABC理論のAは、Activating Event、事実や出来事のことです。出来事があって、先にちょっと「C」をお話しすると、これはConsequenceで結果なのですが、もう少し平たく言うと、事実や出来事に触れて生じる感情です。どんな気持ちが起こるか、結果として起こる感情みたいなところがCです。

AとCの間にBがあって、BはBeliefなのですが、信念とか、私の今使っている言葉でいうと思い込みですね。(出来事と感情の間に)思い込みによる解釈がありますよね。Beliefによる解釈がありますよねというのが真ん中に挟まっていますということになります。

例としては汚い例で大変申し訳ないのですが、私的にわかりやすいのでちょっとこの例でお話します。

道端で犬のフンを踏んだときに

「道端で犬のフンを踏んだ」というような出来事があったとします。想像してみて、まず自分の中でどういう気持ちがその瞬間わいてきそうですか?

これは、人によるんですよね。例えば、怒る人もいます。うわ!なんだよこんなところにフンがあって!と、怒りがわいてくるというケースがあります。それ以外の感情だと、どんな気持ちがわいてくるケースがあるでしょうか。悲しむ、落ち込むみたいな人もいるかもしれません。

他には、ちょっとあえて極端な例を出すと、喜ぶ、ラッキーみたいな人もありえます。

じゃあ、この出来事をラッキーと思う人は、例えばどういう人なのかというと、あ、犬のフンを踏んじゃったって面白いなみたいな。今日の飲み会のネタできたぞ。これでもう掴みは絶対に爆笑から始まるなと思って、「いやぁさっき犬のフンを踏んできちゃって」ともう堂々と話して、みんなから「え~」とか言われて、笑いの渦が起こるみたいな……ことが想像できちゃうような人です。こんな面白い出来事に触れられちゃって、俺はラッキーだなみたいなという解釈もありえるんです。

これは人生はネタであるとか、面白いが最も大事であるみたいなBelief(ビリーフ)思い込みが強いと、ラッキーみたいな反応(感情)になるわけです。

でもまぁ、多くの人が、恐らくですけど、今回の例は)ょっと怒りや悲しみの方が出てきやすい出来事なのではないかなと思います。

怒りの感情がわく人は、どういう解釈をして怒りがわいているのかというと、例えば「あ、踏んじゃった…ああ…」ってなった瞬間、「道端に犬のフンを放置しているべきではない、正しくない。この正しくないことをした飼い主がいるはずだ。その人はやるべき義務を怠った悪い人間だ」みたいなですね、そういう思いがあると怒りがわいてきます。「なんで自分がこんなめにあわなきゃいけないんだ」「ちゃんと管理しなかったやつどうなっているんだ」「俺は被害者だ」みたいな解釈があると、怒りがわいてくるわけです。

今は怒りの例と、ラッキーと感じる人の例をお話ししましたが、他にも例えば、「ああ…なんて自分はついてないんだろう、ほんと自分ってついてない人間なんだ、自分はダメな人間だ」みたいになる人もいるかもしれません。

感情の手前には自分の解釈(思い込みや信念)が存在する

このABC理論で大事なのは、起こっている結果(感情)Cのところです。怒りだったり、かなしみだったり、ラッキーという気持ちだったりというのは、その手前に必ずBの部分、Beliefによる解釈、思い込みや信念による解釈というのが存在して感情は生じています。

普段、この自分のBeliefを自覚する機会はすごく少ないです。このABC理論は、別に学校の教科書で必ず習うみたいなものでもないし、社会人になってからも、心理学の領域やコーチング、アンガーマネジメントなど、そういう領域を真面目に勉強しようとしたりすることでもないと、なかなか触れることのない知識や領域だったりするかなと思います。でもこれは、古くはもう仏教などもこういう話をしているなと思うのですが、人の心のすごくシンプルな構造で、人の心は出来事をどういう捉え方をするかで変わりますよねという話自体は、昔からあるわけです。

ここで大事なのは、自分の捉え方をまず自覚することです。多くの人がまず、自分の捉え方をを捉えるということ自体ほとんどしていません。最近だとメタ認知といったりしますけど、自分はこういう捉え方をしているということを認知する。

自分の捉え方というのは無自覚ですし、自分が普段処理している捉え方というのは、ある種それが普通というか、正しいというか、そういうものだという風に思って処理しているわけです。だからわいてきた感情に対して、なんでこんな感情がわいてきちゃうんだろうという風に考えてみるってことは、あんまりしないかなと思います。でもそれをしてみましょうというのが、この成功哲学や心理学、自己啓発などの領域の基本的な発想です。

思い込みが多い人は、よく怒りがわいてしまったり、ストレスに感じることが多いことになります。例えば、道端に何が落ちているかみたいな話もそうですが、「電車では人はこう過ごすべきなのに」だったり、「会社では人はこう過ごすべきなのに」とか、「上司はこう振る舞うべきなのに」とか、「お客さんはこういう風にすべきなのに」とか、「親だったらこういう風にすべきなのに」とかですね、「~すべき」というBeliefが多いと、そうでない出来事があるごとにストレスがかかってきます。

日常生活の中で誰もが活用できる理論

このABC理論は、思い込みが多くてストレスが多い方が思い込みを取り扱い、書き換えるための理論であり、例えばうつ病などの認知療法などの場面でも、使われていているそうです。他の捉え方もできるんだなということを学習して実践できるようになっていくと、ストレスが減ってくるので、うつ病の苦しいところから少し回復することができる、そんなところで活用されてきていたりします。

本当に心の基本構造なので、別に、例えば病院という場所で、うつ病というものを対象とする以外でも、このABC理論は非常に汎用性があります。

なのでこのABC理論を、ぜひ本当に知っておいていただきたいですし、何か強い怒りがわいてきたりとか、強いストレスを感じたりするようなものがあったら、「これ自分はどういう捉え方をしているのかな?」というのを捉えてみていただいて、他にもどんな捉え方をし得るのかなというのも考えてみていただけるといいなと思います。

実は結構一人でやるのは難しくて、できるなら複数人で、所謂心理的安全性のある場所で、取り組むのもおすすめです。自分はこういう場面だったらこう捉えますねという話をしたときに、自分では思いもつかないような、例えば「犬のフンを踏んじゃったみたいなときにラッキーと思うタイプですね」みたいな人たちがいて、自分と違う捉え方をする人たちは本当にいるんだということが体感的にわかると、この自分の捉え方はこれだけが正しいわけじゃないんだなと、緩んできやすくなります。それだけで随分楽になってくるみたいなこともあるので、ABC理論のワークは、人と一緒にやれる機会に参加するのもおすすめです。

他にも、カウンセリングやコーチングなど、1対1のセッションを受ける中で取り扱うこともできますし、ノートに書きだしてみて、自分でセルフで取り組むみたいなこともできます。1人でやることもできなくはないですけど、特に慣れない間は、人と話しながら取り組む方が、取り組みやすいかもしれません。そうやって思い込みが緩んでくると、ストレスが減ってきます。

いろいろな捉え方について、「こんな人もありえるかな?」と、ちょっと遊びのようにやってみていただくのもいいと思います。あ、これってこんな捉え方できるかな、これってこんな捉え方できるかな、自分ってこう捉えているけどこういう可能性もあるかな……そんなふうにやっていくとメタ認知が強くなっていきますし、実際、生きていく中でストレスになるものが減ってくるみたいなことがありますので、ぜひこれは取り組んでみていただきたいです。

思い込みに気づき書き換える「ABC理論」

- ABC理論の「A」は、事実や出来事、「C」は事実や出来事に触れて生じる感情、「B」は信念や思い込み、思い込みによる解釈

- ABC理論で大事なのは、起こっている結果(感情)の手前に必ず思い込みや信念による解釈というのが存在していること

- ABC理論のフレームを使いながら、実際に自分の身に起こった出来事と感情を振り返ることで、その出来事と感情の間にある思い込みや解釈に気づき、場合によっては思い込みを書き換えることもできる