動画で見る

記事で読む

健全で豊かな人間関係の状態「大調和」とは?

今回は、健全な人間関係を育むキーワード“大調和“についてご紹介したいと思います。

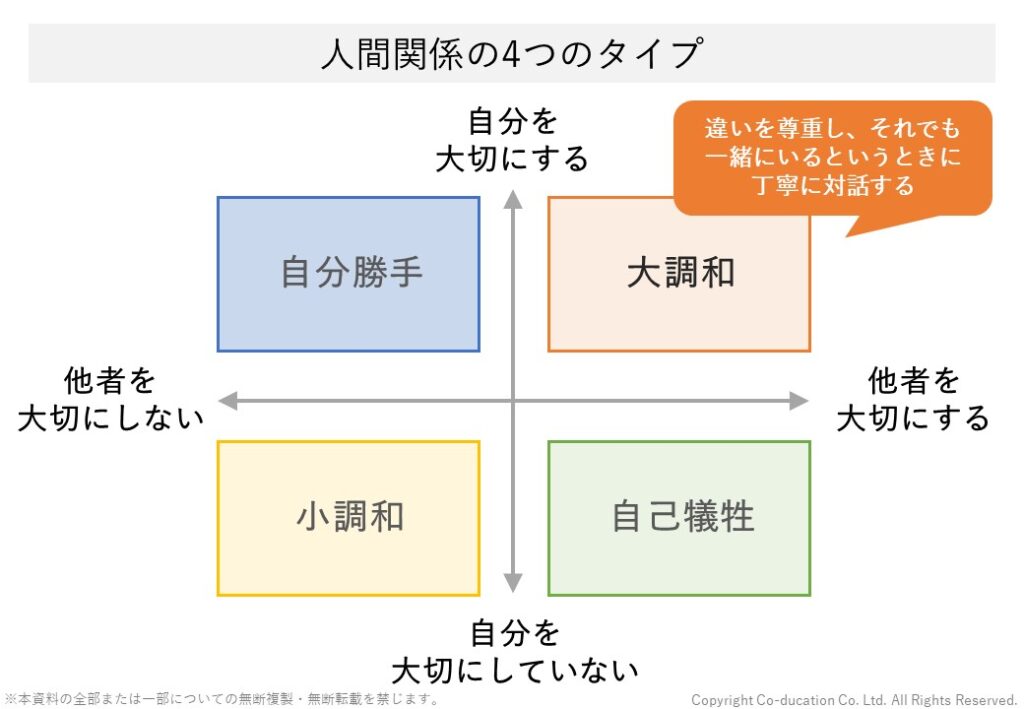

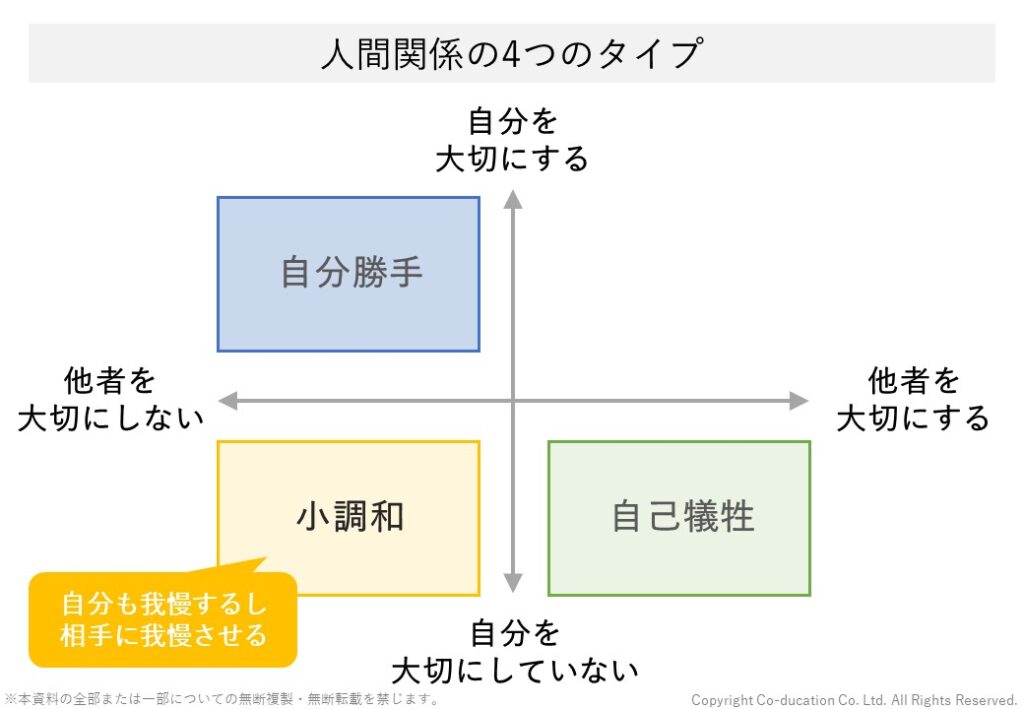

大調和については、以前、他の記事でも解説していますが、あらためてどういう考え方なのかをまずお話すると、大調和は人間関係のタイプを2軸4象限で整理したときに、「私のことも尊重するし、あなたのことも尊重します」という状態のことです。

「自分を大切に」して、「他者を大切に」しないのが“自分勝手”象限です。自分を大切にするのは大事ですが、他の人のことを全然考えないだとか、もっといくと他の人の自由は許さないとか、そういう自分勝手な振る舞いでは、なかなか人生上手くいかないだろうと思います。

自分の思う通りにしたい。周りの人にもそれを押し付ける。それが“自分勝手”です。日本人には少ないタイプな気がしますが、それでもいないことはないですね。

「他者を大切に」して、「自分を大切に」しないのが“自己犠牲”象限です。“自己犠牲”タイプは結構いる印象です。

「私のことはいいんで・・・」とかって、いつも相手のことばかり優先してしまう。ご飯に行くにも、みんなに合わせる。旅行に行くにも、みんなに合わせる。そうやって、いっつも自分のことが後回しになっているタイプです。自分は我慢して、自分を犠牲にして、全体の調和を優先しようとする。それが“自己犠牲”です。

でも当たり前なんですけど、自分を後回しにして、自分を犠牲にしているので、自分自身はなかなか幸せになることが出来ません。。。「我慢こそが自分の喜びだ!」というくらい突き抜けた人であれば話はまた別かもしれませんが、なかなかはそうはいかないだろうと思います。

そして、残る1つが“小調和”の状態です。小調和は「私自身も大切にしないし あなたも大切にしない」「私も我慢しているんだから、あなたも我慢しましょう。みんなで我慢しましょう」というものです。

自分も我慢するし相手にも我慢させる「小調和」

大調和と小調和は、両方「調和」なのですが、この大調和と小調和の違いというのがすごい大事です。

便宜上、このタイプ分けは2軸4象限にきっていますが、もちろん細かくみていけば、「大調和寄りの小調和だな」とか、「自分勝手寄りの小調和だな」とかグラデーションがあったりはするかもしれません。そういった細かい位置の話はありつつ、いろいろなところでいろいろな人と接する中で感じるのは、このタイプ分けでいうと、小調和の状態で暮らしているという人は正直結構多いなという印象です。

小調和の状態は、要はひとことでいうと「わがままを言うな」という状態です。

この「わがままを言うな」は、恐らく日本の家庭では結構よくつかわれる言葉なのではないかなと思います。そして基本的に人から「わがままだね」と言われるのは悪いこととで、わがままをしてはいけないみたいな空気は、日本は結構強めなのかなと思います。

もちろん海外でもわがまま自体は嫌われるものだとは思うんですけど、でもそれぞれの意志とかを尊重するよねみたいなトーンもあったり、国とか地域とか時代によっても違うかなと思いますが、比較的日本はこの小調和の状態「私も我慢するからあなたも我慢しなさい」になっていることは結構多いのかなと思います。

小調和の状態の人にとっては、「わがままをして人に迷惑をかけてはいけない」、これがまず大事な人です。相手(他者)があって、全体があって、周りがあって、空気を読むみたいな言葉がありますけど空気があって、それに合わせることを大事にしています。

自分がどうしたいかは、もしあったとしても、全体にあわないようだったら、飲み込んだり抑える。周りにあわせていくということをして生きていくのが小調和の状態です。

家族の空気や学校の空気を感じ取ってあわせるので、自分の中で「それおかしいな」とか、「そうではないことをしたいんだな」と思っていたとしても、それを言ってしまうと周囲とぶつかっちゃうとか、周りに迷惑をかけちゃうので、自分自身の思いとか、したいこととか、情熱とか、好奇心とかそういうのは抑え込んで、周りが求めている状態にあわせて生きていくことをします。

理屈上、これを本当に究極やりきれるのだったら自己犠牲になるんですけど、まぁ普通の人間はそんな自己犠牲をずっとはやっていられないので、だいたい小調和の状態になるんですよね。

私これだけちゃんと我慢しています。周りにあわせる努力をしています。という状態でいるときに、そこから外れたわがままをする人が、もし家族の中やクラスの中、職場の中など、集団の中に現れたとします。

そうすると、「いやいや、あなたも我慢しなさい」「あなたそれ、外れてるよ」「ダメだよ、そんな自分が楽したいからなんて」「自分の好奇心でとか、自分の情熱でとかはダメだよ」「ちゃんとあわせていってね」という所謂、同調圧力みたいなものがかかるわけです。自分さえ我慢するからあなたは自由にやってくださいという風にはなかなかならないので、小調和の状態になっているケースがほとんどです。

これはちょっと強い言い方をすると、誰も幸せにならない世界です。みんな自分を抑えているわけで、「本当はこうしたい、ああしたい」という本音を抑え合いながら、我慢しあいながら暮らしており、誰も幸せになれないことになります。

「小調和」から「大調和」の世界に移行するためには

じゃあ、その小調和の状態を抜けて、大調和にいった方がよいですよというのが、私の主張なのですが、そのためには、いったん、「私はこうしたいと思っております」というのを、出していかないといけません。

大調和になるためには、自分を大切にするということをしていかないといけないので、多くの場合、1度自分勝手というゾーンにいかないといけない。そして、この自分勝手のゾーンをちゃんとやっていくと、「あなたの意見はもちろん大切だから尊重します、一方で、私は私でこういう意見も大切にしています」「ふたりの大切にしたいことを大切にしながら過ごすためには……こうするのはどうでしょうか」などの話を、お互いにスムーズに話せるような大調和の世界があります。

ずっと小調和の我慢がまんの世界にいると、大調和の世界なんてみたこともないし、聞いたことも食べたこともない、触れたこともないという感じで、想像もつかないみたいなことが、あったりするわけですが、実際には存在もしておりますし、そうやって生きていくことができます。ただ、ここにいくためには、自分勝手を一度抜けなと、なかなか辿り着けないということは、現実的には多いように思います。

大調和の世界のコミュニケーション例

大調和の説明で、よく使わせていただいているのが、「数人でお昼ご飯を食べに行きましょう」という例です。

例えば職場で、普段から一緒に過ごすことの多い3~4人の同僚と、お昼にでようとしたところで鉢合わせてランチに行きましょうみたいになりました。「何を食べましょうか?」と誰がかいって、「パスタなんかどうですか?」と1人が言いました。

このとき、小調和の人は、自分としては、「パスタは昨日も食べたなあ、今日はパスタじゃない方がいいなあ、ちょっとどちらかというとラーメンの気持ちだな」というときがあったとしても、場を崩しちゃいけないと思っていて、基本的に毎回我慢した方がよいという発想なので、「いいですねパスタ、」と言ってしまいがちです。これは、相手(他の人)は大事にできているかもしれませんけれど、自分自身は大事にできていない、自分は我慢している状態です。

では、大調和で生きていこうと思ったら、どうしたらよいのかというと、「パスタの気分ではなくて、私はラーメンの気持ちです」という話を出すということになります。

「それってすごいわがままじゃん!」と、思う方もいらっしゃるかもしれないですけれど、大調和は、「私はラーメンがいいです」「私はパスタがいいです」「私は○○がいいです」「あ、じゃあ今日はランチは別々にいきましょうか」という話ができるということです。このケースでは、絶対にお昼を一緒にいなければいけないわけではないので、今日はお互いに好きなものを食べにいきましょうか、という選択肢もありえるのが大調和の世界です。

もちろん例えば、今回は、ちょっとランチ中も話をしないと時間がないし、お昼を食べながら打ち合わせの続きもしたいよね、みたいなケースかもしれません。で、ラーメンの気分の人もいて、パスタの気分の人もいる。でも、今日は一緒にいるのが大事だから、それでいったら、いろいろなものも出てくるしファミレスとかに行こうかとか、今日は多数決でパスタにしておく?ということもあるかもしれません。

これは、ちゃんとそれぞれを尊重しあって、後者の例のように自分たちが一緒にいる目的があれば、それもちゃんと達成すべく、いろいろな対話をして進めていきます。これが大調和の世界です。

この小調和があたりまえになっているご家庭だったり、職場だったり、組織にずっとおりますと、みんながそれぞれ、小調和の世界しか知らないので、結構抜け出すのが大変なところは、正直あります。

現実的にそこから抜け出そうと思うと、1つは、「いや、私は今日はラーメンにいきたいです」というような、小調和の人からしたら、「わがままだな」「自分勝手だな」と思うようなものをそこで出していくということが大事になります。自分の正直な気持ちは出していって、それを押し通すのではなく、必要な対話はします。

「今日のランチは別々でいいか」となるかもしれませんし、「でも今日は話をする必要があるから、今回はパスタにつきあってもらおうか。明日はまあそれぞれ食べたいものを食べたらいいのではないか」というような、必要な話し合いができる技術がちゃんとあると、自分勝手の世界を越えて大調和の世界にいけます。

相手に発信するための技術や必要な対話をするための技術などについては、また別途お話しできればと存じますが、今日は、「大調和」「小調和」「自分勝手」などの概念について、お話いたしました。

ぜひ自分はこの4つの領域でいうと、どこにいるかな…だったり、小調和に位置しているけど、少し自分勝手ができるようになってきたかなとか、みんなで大調和寄りなコミュニケーションがとれるようになってきたかなとか、そんなことも考えながら過ごしていただけたらと思っています。

豊かな人間関係を築くために考えたいこと

- 「人間関係の4つのタイプ」でいうと、自分はどのタイプか、周りにいる人はどのタイプか、探究してみる(職場ではこのタイプで、家庭ではこのタイプと、場面によって違う場合も)

- 「大調和」の世界で過ごせるようになると、自分も大切にして相手も大切にしている世界なので、一般的に豊かでストレスの少ない人間関係を築くことができる

- 「小調和」の状態の人が「大調和」を目指すためには、1度「自分勝手」ゾーンに取り組んでみることも大事