動画で見る

記事で読む

効率的に早く結果を出したいってつい思っちゃう

いや、よくまぁ何かを習ったときに1番最初に思い浮かぶ質問なんですけど、「それって、(私がやるとしたら)いつぐらいでできますか?」っていう質問がいつも思い浮かんでて。なんか結果主義じゃないけど、もうここを端折って、ここにみたいなのがすごいパターンとしてあるから、それもやめていきたいなとか思っています。

なるほど。いや、でも、それを自己認知できているということは、もうそんなに囚われなくなってきてる証拠だとも思います。なので、そんなにMさんは、その早く結果にたどり着きたいみたいなところには、囚われてはいないのかなと思うんですけど、その気持ちは、私もすごい分かります。

私も、「え、これいつになったら、結果出んだろ?」とか思うことは、もちろんあります。だけど、今回の話は、よく言われることかもしれませんが、イメージとしては、本当に植物とか花の種植えて、「これいつ芽が出てくるんだろう?」と思っても、毎回土をほじくり返して、種を見るわけにはいかないので、芽が出ることを信じて、ちゃんと水やりして待ってみるということに近いのかなと思います。

こういうのも生き方の技術の一つだったりするのかなというのは、それはそれで思いますね。

のんびりいこうって思いました。

しっかり計画を立てて、計画どおりやっていくのが大事な領域と、あまり計画立てすぎてしまうとうまくいかない領域というのがあるなと思います。

計画を立て計画どおりやるのが大事な領域

ちゃんと計画立てた方がいい領域は、例えば工場の生産計画みたいなものは、まさにそうかなと思います。他に、もうちょっと身近なところでいくと、仕事の段取りとかは、ある程度ちゃんと計画を立てた方が、やっぱり複数の人と共同して動いてくみたいなときなどには、大事だと思います。

あまり計画を立てすぎない方がいい領域

分かりやすく、子育てみたいな領域は、「え、ここで熱出すの?」とか、旅行中に急に体調が悪くなってしまったみたいな突発事故が多いので、あまりしっかりとした計画を立てても、そのとおり進められるか難しいところがあるなと思います。

例えば、家族旅行で計画をしっかり立てて、電車に乗る時間などをしっかり調べて出掛けたのに、急に「今、このタイミングでトイレ?」みたいなことが起きたりします。そうしたときに、本当は家族で楽しく旅行するのが目的だったはずなのに、いつの間にか何時何分の電車に乗ることの方が目的になっちゃって、イライラしちゃうみたいな。計画を守らなきゃとなったせいで、せっかくの家族旅行が楽しくなくなってしまったら、それはすごいもったいないですよね。

なので、計画はある程度でしか立てられないよねみたいな領域と、計画を立てた方がいい領域と、両方あるよねという感覚は大事かもしれません。

計画を立てて動くのがいいのかは自分の個性にもよる

計画の話でいうと、計画を立てたいんですけど、そもそも立てるのがうまくないというか、逆算思考がそもそもできないっていうかみたいなのもあります。(予定を)ごっつ詰めるみたいになって、で、(やりきれなくてキャパシティーを超えて)ああーーー!みたいな感じになって……というのが結構トラウマで。

なんかそこから計画を立てて生きないっていうのをしてて、なんか…してますけど、計画立てれる…立てれるというか、逆算できた方がいいのかなとかは思ったりもするんですけど、どうなんでしょうか。

それは結構、個性やタイプはあるなと思っています。計画立てるのが得意で、好きで、計画通りに進むみたいなことに喜びを感じるタイプと、計画立てない方がいいというタイプと、それぞれいます。

旅行に行く場面などがすごく分かりやすく出ますけど、結構きっちりと、2泊3日のこのタイミングでここに行って、これ行って……もし、雨降ってきたら、こうして…みたいに、きっちり組むのがいい旅行な人もいますし、とりあえず行ってみて、なんかブラブラ歩いてみて、「え、あの店気になる!」と入ってみてみたいな方が好きだなという人もいます。そしてこれは、別にどちらが正解というわけでもなく、どちらでもいいと思うんですね。だから、自分はどっちタイプだなというのは、まず尊重してあげたらいいと思っています。

それは1つ前提とした上で、場面として、自分のタイプと違うものが求められる状況は、やっぱりあると思うんです。さっきも例に挙げましたけど、仕事などは、やっぱりちょっとしっかり段取り組んで、約束の時間までに、これをそれぞれ持ってこないと迷惑かかっちゃうよねみたいなことはあるので、自分の対応が計画はしっかり立てない派だったとしても、それは計画を立ててやる努力をするのがいいと思います。

逆に、例えば、普段は仕事モードで結構きっちり計画立てたいタイプな人だけど、じゃあ、ご家庭に帰って、小さなお子さんもいてみたいな状況だと、そんなに計画通りにいくわけがない。だから、自分は本来計画を立てて進めたい派だけど、計画を立てないで取り組むモードに切り替えなきゃいけない、みたいなケースもあると思います。

それは、「自分は普段右利きで、右でやっているんだけど、今日は左を鍛える時間なんだな」みたいにできるといいなと思います。「右利きだから、当然右の方がやりやすけど、今回のここは、左でやってみるのを楽しむ時間なんだな」みたいな。

なんかそれもそう思えていると、やってるうちに、計画立てるの苦手で……みたいな場合でも、楽しみながらやってると、苦手な領域も、とはいえ、だんだん多少は上達してくものなので。ま、「あれ、なんか前と比べたら随分できるようになったな」みたいに、結構なれると思います。

例えば、Mさんは、料理するときに、キッチンはぐちゃぐちゃになっているタイプですか?

割とぐちゃぐちゃになってます。でも、あれですね、日によるっていうか、体力があれば、やりながら片付けたりしているけど、そうなっている頻度は1割くらいですかね。

なんか、ああいうのって、やっぱり慣れてくると、このタイミングでこれはもう使わないから、これ片付けてしまった方がスペースもできるし、楽なんだろうなみたいことが、料理をやり始めの頃よりできるようになってる感じはありませんか?

あ、分かります。それはすごく分かってて、あの、分かっててやらないです。

それこそ、無理にやらなくてもいいんだと思うんです。例えば、キッチンに立って料理するみたいなのも、私もそのタイプなんですけど、使うものは全部わーって使って、なので洗い場には全部使ったものがごちゃっと並んでいて。そして、なんだったら、食べ終わってから、全部片付けるとかしていたりします。別にそれでも生活に支障はないんで、いいかなと思うんです。

ただ、無理にやろうとしなくても、気付いたら経験値も増えて、苦手だったはずの料理途中の片付けもやろうと思えば、少しできるようになっていたみたいなこともそれはそれであると思います。

お伝えしたいのは、変に苦手意識を持つ必要は、多分あまりないのかなということです。いろいろな領域で経験が増えてくると、やっぱり見通せることが増えてきます。「ここまでこれやっとかないと後で自分が困るよね」とか、「これ周りに迷惑かけちゃうよね」みたいなものは、自分に必要なものだったら自然に身についていくかなと思うので、苦手だ、何とかしなきゃと思いすぎなくてもいいのかなと私は思います。

一方で、必要ないものは、ある種、いつまでたっても身につかないなと思います。それはなんでかと言ったら、必要ないからなので。無理に、「キッチンは常に綺麗であるべきだよな」とか思って、なんか片付けながら料理するみたいになる必要は全然ないというのが、私の考えですね。

この能力を身につけておかないと今後やばいかな…と不安になる

あ、そう、なんかね、このパターンとして、この能力を身につけないと今後やばいんじゃないかなとか、そういうのがたぶんたくさんあって、できないまま大人になったら、もうダメな大人になっちゃうんじゃないかなみたいな思考もよくあります。それの1種だと思います、これも。

外側に「あるべき姿」があって、それと比較したときに足りない自分がいるとことですよね?

はい。

その考え方が絶対にダメというわけではないですが、一長一短あるんだろうなと思います。

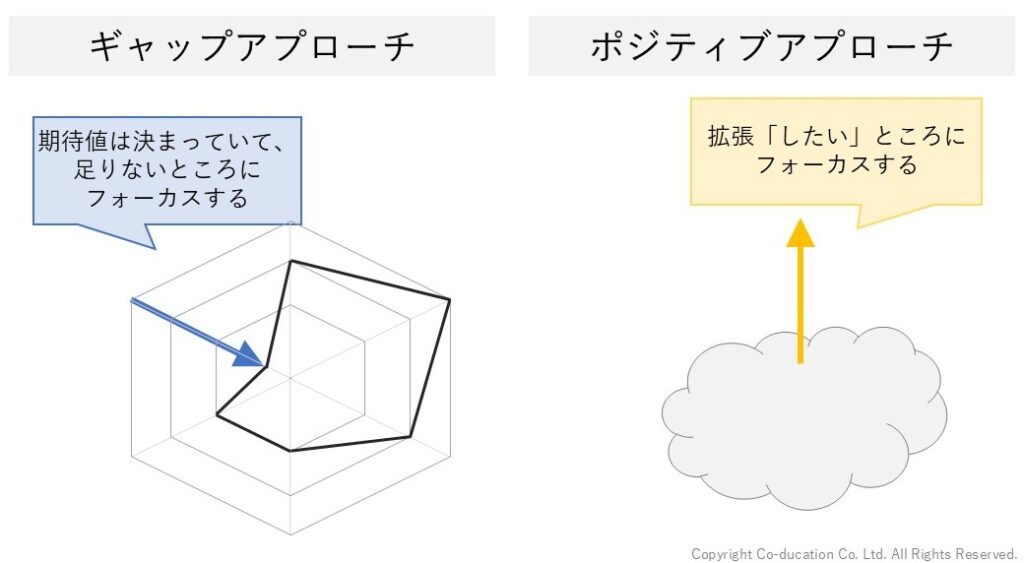

何でも両面あって、メリット・デメリットがあるなと、私は思うタイプなんですけど、今のMさんの話は、企業研修や人材開発といわれているような領域だと、Gap approach(ギャップアプローチ)と呼んでいるんですね。

自分の外側にレーダーチャートとかであるべき●点満点みたいなものがあって、それと比較して足りないところにフォーカスをするという、ギャップにフォーカスをするというのが、ギャップアプローチといいます。

それに対して、表現方法はいろいろあるんですけど、Positive approach(ポジティブアプローチ)と言われるものがあって、今の自分がいたときに、下の図のようにそこからどこを伸ばしたいのかということにフォーカスをしていくというのが、ポジティブアプローチです。

僕が仕事でやっているときは、会社という場所は基本的にギャップアプローチがすごい強いので、でもポジティブアプローチという考え方もありますよという提示の仕方をすることが多いんですけど、別にギャップアプローチが駄目なわけではありません。

ないまぜになっているケースもあって、例えばオリンピック選手が、「金メダル獲りたい」みたいなのはこれはインサイドアウトで、内発的に出てるんですよね。それはポジティブアプローチなんですけど、でも金メダル獲ろうと思ったら、あのライバルの選手より速くならなきゃいけないんだみたいなのは、ちゃんと(期待値を)設定しないとやっぱりいけないじゃないですか。そこにはギャップアプローチが生じてくるんです。だからギャップアプローチが、かならずしも悪いわけではなんですけど、でも最初のこうなりたいというのは、内発的に、インサイドアウトで、やっていけるといいのかなと思います。

さっきのMさんのこういうのができなきゃ大人としていけないんじゃないかみたいな話は、英語もできなきゃいけないし、プログラミングもできなきゃいけないし、ピアノも弾けなきゃいけないし、もう心理学にも精通してなきゃいけないしとか言ってたら、キリないんでね。

そんなスーパーマンはまぁいないので、じゃあどうしているのかといえば、結局ある程度みんな選んで生きているわけですよね。自覚的か無自覚かはおいておいて。自分はこの領域は伸ばしていきたいと思うようなところを、そこに時間とかお金をかけて、結局やらざるを得ないのかなと思います。

ちょっと話が長くなって申し訳ないんですけど、私は、海外に行くのに興味なくて、英語は全く投資をかけてこなかったんですけど、絶対にいつか翻訳こんにゃくができるとずっと思っていて。結構もう、今の時代では、ほぼほぼそうなってきたから、やっぱり大丈夫だよと個人的には思っているんですけど。

何が言いたかったかっていうと、全部が全部はできないし、やっぱり情熱関心があるところほど伸びるし、それだけ情熱関心がある領域が例えば、人生の中で3~4つでてきたら、それを突き詰めるだけでも、結構80年くらいすぐ経っちゃうので、極論 1つでも情熱を傾けられるものが見つかったら幸せなことじゃないかなと思います。

逆算して計画を立てるのが苦手です

- 計画を立てた方がやりやすいかは個性にもよる

- 計画を立てた方がいい場面と計画を立てない方がいい場面はどっちもある

- 自分のタイプでない方も少しずつ磨いていけばOK

この能力を獲得しないとやばいのかな…と不安に思うことがある

- この能力を身につけないとやばいかなという考え方はギャップアプローチ的な考え方

- ギャップアプローチが駄目なわけではないけど、最初の「自分はどの領域を伸ばしていきたい?」はポジティブアプローチで考えることがおすすめ!