動画で見る

記事で読む

退職の理由の1つでもある苦手な相手とまた仕事をする可能性が出てきた

前職は、いろんな複合的な意味合いでやめたんですけど、その一つの理由に、自分の直属の上司とどうも合わないっていうのがあってというのも、退職の一つの理由ではあったんですよね。でちょっとそれはそれで置いといて。

会社をやめて1年ほど経つんですが、私が今、入らせていただいてる業務委託のご支援先に、その当時の、あの上司がなんとジョインするという話が持ち上がり…。うーん、直接の上司ではなくなるので、部署も違いますし、そんなに気にしなくてもいいんですけど、なんか、え、またやるんですか、一緒に?みたいなところが、割とびっくり案件だったっていうのが、今話したいトピックです。

なるほど。それはどうしようと思ってるんですか?

実は結構悩んでいて、ちょっと様子は見ようと思っているので、今日の明日ですぐあの契約を解除させてもらうとかはないんですけど。なんか好んで残んなくてもいいよね、個人事業だし、(誰と仕事をするかは)選んでも良くない?っていう気持ちが割とありますね。

(この仕事を辞めようかな)って思うぐらいには、ネガティブというか、嫌だというか、そっち方向の影響がTさん的にはある事象なんですね。

そうですね。やめて1年経って、もう今は自分の中では踏ん切りがついたというか、完全に過去の話で、なんか毛立ってる気持ちは本当になくなったんですが、(在職中は)ちょっと上司と少し揉めた部分もあったりして、割と半年前くらいまでは割と毛立っていた気持ちが強かったので。上司本人にあなたのせいでやめますみたいな言い方はしてないので、もちろんその場で会っても、普通にちゃんとお話もできますし、平和に大人の対応はもちろんできるようにちゃんとしてあるんですけど、まあ、ちょっとざわざわするなっていうのは思ってますね。

なるほど。今2つの観点があって、

1.無理に一緒に働く必要はない…働きたくない人とは働かなくていい。誰と働くかは自分で選んだらいいよね。

2.何が嫌だったか分析する…その人の何がそんなに嫌だったのか、苦手だったのかは、1回分析や深掘りしてもいいのかもしれない。

というのが思い浮かんだんですけど、どうでしょうか。

一つ目の方は、そうですね、違和感ないです。二つ目の方は、違和感というか、いや、確かにそうだなって思いました。なんかその毛立ってた時間が割と長かったので、あんまり向き合うとかはしなかったんですけど、落ち着いた今なら、なんか見つめられるのかもしれないって思いました。

僕も苦手な人はいるんですけど、どちらかと言うと成長欲求が強い方なので、苦手は克服したいみたいな、そういうタイプだったりします。苦手を苦手のままに放置しとくのもな、みたいな。私は、(苦手な存在がいたときに、その人が)次に現れたときには、一緒に仕事してもいいし、しなくてもいいし、どっちでもいいんです。どっちでも大丈夫ですという自分になっといた方が気が楽だなみたいなタイプではあります。

まぁ分析はしといて、分析した結果、Tさんが、だからやっぱりこの人には近づかない方がいいというのもあり得るし、分析してみたら、その要素に対してなんか対処できそうだなという風になっても、どちらに転んでもいいと思うので、分析自体はしてみてもいいのかなと思いましたけど、どうでしょう。

そうですね。なんか、うん、ちょっと分析してみてもいいなと私も思いました。

元上司の苦手だった要素を分析する

その人が嫌だということは、その人には、自分にとって何か嫌だという要素があるのかなと思います。嫌だ感じる要素は、1個とは限らず2個、3個、4個……とある場合もありますし、それは性格とか能力とか仕事の進め方とかだけじゃなくて、生理的に受け付けないとか、そういうのも人間はあり得ると思うんですけど、とりあえず、思い浮かぶところで、何が嫌だったのかは何がありますか?

ちょっと整理できていなくて、ダラダラと話すことになるんですけど、その苦手な上司は、70人ちょっとくらいいるベンチャー企業の中の人事のトップだったんですよ。そして私も当時は、人事部長付けで人事のお仕事もしてたみたいなところの関係性なんですが、人事のスタンスがまるで違うというところが、結構やりづらかった、というのが一つあります。やりづらかったまでならいいんですけど、ちょっと人を小馬鹿にするみたいな対応が、少し私は気に食わなかったのかもしれないです。

なるほど。他にもありますか?

他にもありますね。人を応援してると見せかけて、自分の……なんですかね、ご本人の、成績、出世に繋がるかどうかしか見てない局面を多く感じたのが、結構違和感というか、あんまり好みじゃなかったっていうのと。(部下が)ご本人が思ってもないような、動きをすると途端に責めるっていうのがすごいやりづらかった、やだなって思ってました。あと、結構鼻をへし折りにくるタイプで、すごい傷ついたみたいなのが一番大きかったかもしれないです。なので、まとめると、私の中で傷ついたことが多かったのと、好みの対応なことが多くなかった、みたいな感じですかね。

今、言っていた中で、1つちょっと聞きたいんですけど、一番最初に話していた、人事のスタンスがまるで違ったは、Tさんはどういうスタンスで、それと違っていて元上司の方はどういうスタンスだったんですか?

なんかうまく言葉にできないんですが、私のスタンスは、まず、私のスタンスと当時のあの会社のスタンスは、最初は割と近くて、そこからちょっと会社のスタンスも、その上司に合わせてなのか、フェーズなのかでちょっと変わってったみたいなのがまず大きく背景としてあります。

当時、最初の頃の会社の方針と、私の好みの方針は、社員を大事にするというのを結構打ち出すスタイルで、人は宝だじゃないですけど、まだまだ今以上にもっと名前が全然通らないような、本当に弱小のベンチャーを10年くらいみたいな感じの中で、結構採用も苦しい中で、頑張ってお迎えした30人くらいの中途採用の子たちがいたときに、結構、なんですかね、手をかけてというか、いい大人ではあるんですけど、やっぱりそれぞれ思うような、ちょっとした悩みだったりとか、仕事の行き詰まりだったりとかっていうところもあったときに、私としては手を差し伸べたり、声をかけてあげたりとか、相談しやすい環境、空気作りって一定大事だよねって思って人事施策を進めたりとか採用してきてました。で、当時の会社もやっぱり人が大事だし、今のこの状態の会社に来てくれる人たちには、本当に感謝だねみたいな感じのスタンスで長年やってました。

なるほど。最初はTさんのスタイルと会社の方針は一致していたんですね。

そこから、フェーズも変わったりとか、上層部が変わったりっていうところもあり、結果にコミットしないやつは切るというなんかすごい真逆の方針に変わりました。私もこれはやりづらいなとは思っていたんですが、でも、とはいえ人事の一人としては、やっぱり気になる子たちには声をかけたりとか、なるべく手を使って、足を使って、その子たちが実力とか成長とかをこう進めたり発揮できるような環境作りをやるっていうのを結構大事にして、引き続き私は仕事をしていたんですけど。

上司は、そもそも論、ウェットな付き合いっていうのがとても嫌いというスタイルの上司だったので、「え、なんでいっぱしのいい大人の中途採用の子たちのために、わざわざ私が出社しなきゃいけないの?」というようなスタイルの上司でした。でも、私としては、人事は安心できる環境だから、人事に一旦相談しようという、一応そういう空気とかは作ってたんですけど、結構それを否定じゃないですけど、「なんで自分から大変です、辛いです、悩みありますとかって言えないの?は?」みたいな感じで、結構上司のスタイルが違ったので、すごいやりづらかったり、そこまで手をかけるの(必要?)、子どもじゃあるまいしみたいな、そういうフレーズとかも言われたりして。それは、自分の理想とする人事の形とか組織作りとは結構違ったので、うん、なんかうーん、ちょっと違和感というか、ちょっと好みのスタイルじゃないな、みたいなのがあった感じでした。

PM理論から元上司について分析してみる

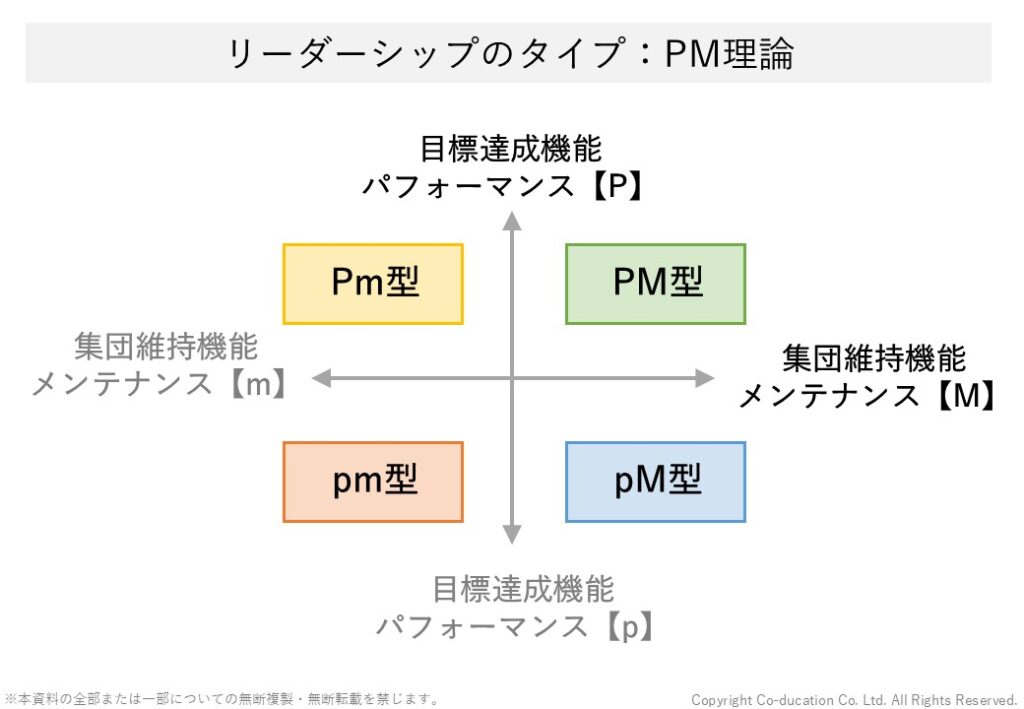

ちょっと雑な整理の仕方をする と、PM理論というものがあります。

PM理論とは、パフォーマンス軸とメンテナンス軸があって、Pのパフォーマンス軸は、要は結果にコミットするみたいな、ビジネスの成果に寄与するというところと、組織の人間関係とか組織の状態を維持するみたいな、Mのメンテナンス軸でリーダーシップを表わしたものです。

PやMを発揮しているリーダーと弱いリーダーを大文字と小文字で表して、PもMも大文字のリーダー(PM型)もいるし、Pが大文字でmは小文字のリーダー(Pm型)もいるし、Mが大文字でPは小文字のリーダー(pM型)もいるし、両方小文字になっちゃうリーダー(pm型)もいるよね、みたいな整理ができます。そして、理想をいうと、PもMも大文字のリーダーがいいよねみたいなのが、PM理論です。

このとき、その元上司の人がどこに位置する人材であったのかはちょっとわからないです、今の情報だけで決められる話ではないんですけど、さきほどのTさんの話は、話としては、一つ表現しようと思ったときに、P対Mの話に聞こえるところがあるなと思いました。

Tさん自身が、まず、PもMも大文字のリーダーである、Pも大事だし、Mも大事だよねというところに位置していたとしたら、元上司の方への反応とか対応が違いそうな気がちょっとしていて、Tさん自身がp小文字のM大文字のポジション(pM型)にいたから、そういう風な見え方や捉え方になっていたんじゃないかなと、私は聞いてて、ちょっと思いはしたのですが、というのを言われてみてどうですか?

うーん、そうですね。いや、まあなあ…と思いました。話をしながらちょっと思ったのは、ITの会社で、どこの会社も、なかなか中途のエンジニア採用は大変苦しんでいるのは、もう昨今、その通りだと思いますが、当時いた会社も本当に苦しんでいて、でも言うて、ちゃんと自走できるミドルシニア以上のエンジニアの採用も。年10人とか来てもらってたので、結構選んでもらってるなという印象はあったんですけど。

皆さんが当時、その大きく大々的にスライドするかどうかぐらいのギリギリのところまでは私も採用をやってたんですけど、その会社を選んだきっかけは、人軸で選ばれていたんですね、ほとんどが。この人たちと一緒に、この思想で、お客様の課題解決に繋がる開発をしたいっていうのが大体皆さんの選んでいただけてる理由だったので。それは例えば風通しの良い環境だったりとか、信頼を置けるビジネスの仲間たちが揃ってるっていう環境が良くて来ていた子たちなので、パフォーマンスはもちろん当たり前だけれども、その子たちにとっては、環境と人が結構大事な要素であるという人材をお迎えしてたので。

パもともとパフォーマンスがメインですで、打ち出していたらいいと思うんですけど、それプラス、環境もちゃんと用意しますっていう前提でお迎えしたのに、結構、人事側からエンジニアへの圧もすごくて、私は、その新しい会社の方針もだし、彼女(元上司)の方針も納得できなかったっていうのが、前提でありました。

さっきの質問の、PとMはどっちがどうですか?みたいなのは、そうですね、私は、Pが小文字か、いや、P大文字の、M3つくらいだったかもしれないですね。

Tさんはパフォーマンス(結果や数字)を軽視している傾向があるかもしれない?

さっきはPM理論で表した二軸は、いろんな軸の言い方があるというか、左脳型と右脳型とかね、論理型と情緒型とかね、パフォーマンスとメンテナンスとか、いろいろあるわけです。例えば、一つわかりやすいパターンとしては、Tさんが会社の社長だとして、会社には左脳も必要だし、右脳も必要ですとか、P(パフォーマンス)も必要だし、M(メンテナンス)も必要ですというときに、どちらかしか得意じゃない部下はいっぱいいたりするわけです。

その良さを生かしながら、トータルで会社経営をしていこうという風に思いながら、経営してる経営者さんとかも、いっぱいいますし、そんなにバランスを取れずにやってる経営者さんも全然いますけど、じゃあ、役職上のポジションじゃなくて、自分のあり方のポジションみたいなことで、その両方大事だよねという経営者の意識みたいなところに、Tさん自身が自分を置けたら、ちょっと見え方が違うんじゃないかなっていうのは思いました。

割と単刀直入に言うと、私からすると、Tさんは、P(パフォーマンス)を軽視してるように聞こえる、いや、印象を受けているところはあります。

Tさんが、パフォーマンスの方が大事なのは重々承知していて、それに満たない人材も確かにいたし、だけど、メンテナンスを軽視することによって、むしろパフォーマンスも低下しちゃっているんじゃないか……みたいな、両方の面から言ってるというよりは、メンテナンスが大事なのにな、メンテナンスが大事と言って採用したのになという話をしているように、私には見受けられたからです。

メンテナンス重視で採用したとしても、でも、それで会社の業績がいってなかったら、パフォーマンスとしては足りてないわけなので、どうパフォーマンスを伸ばすかという話を、やっぱり人事として考えなきゃいけないんだけど、そっちの話があんまり出てきてる感じがしない。だから、すごいメンテナンスに偏ってる感じが、印象としては正直受けてしまうんですよね。

もしそうだとすると、今後もパフォーマンス寄りの人が出てくると、ちょっと苦しくなるんだろうなという風に、今は聞いてて思ったってのが率直なところです。というのを聞いて、改めていかがですか?

そうですね。ま、P(パフォーマンス)よりはM(メンテナンス)かなっていうのは自覚はあります。なんか私の多分固定概念みたいなところがあるのかもしれないんですけど、P(パフォーマンス)を発揮するために、メンテナンスとか、なんか場作り、環境作りがいるよねと思っていて、そこはどっちが鶏と卵みたいなところはあるんですけど……と思うところが、たぶんちょっとM(メンテナンス)寄りに偏りすぎちゃってるかもな、みたいなのは思いました。

理由は、新卒がほぼいない会社だったので、基本自走できる、経験がある方をお迎えしてる前提だったので、その子たちが気持ちよくお仕事をしてれば、勝手にパフォーマンスが出る子たちを採用してるはずなんですよ、当時は。

なので、基本は自走するはずだけど、ちょっとした心の揺らぎだったりとか、なんかそれこそP(パフォーマンス)が弱くてM(メンテナンス)が、という子たちもやっぱりいたので、ちょっとつつくだけでP(パフォーマンス)が爆増するみたいなのも、多かったので、なんかちょっとツンツンしてあげるのも大事な要素なんじゃないかと思っていたんですけど。

元上司は、それは結構、否定的だったみたいな感じでしたね。でも結果、私が辞めた後に、社員15人くらいバーンと辞めたんで、で、その後、そのやめる子たちの半分くらいからは事前に相談とかももらってたので、やっぱりその、新しいフェーズに合わない人たちはやめてくことになったんだなっていうのは理解したので、なんかP(パフォーマンス)もM(メンテナンス)もどっちも大事だけど、どっちがどうだ論争もいろいろあると思いつつ、当時M(メンテナンス)を大事にしてた子たちは多分ほぼ半分くらいはやめたので、まあそうだよね、みたいな、なんかうまく言葉にできないですけどね。

今から話すことは、これは割とどちらかというと、理解してもらおうとか、説得しようというモードが、今、自分の中にTさんに向けてあるというのを前提として先に伝えておきます。

今、Tさんが言っている話や気持ち、言いたいことは、私も組織に関わる仕事をしていて、わかるはわかるんです。わかるんですけど、その話は、例えば、人事部長だったから、ある種噛み合ってないというか、(元上司は)人事部長なのに?みたいな期待も入ってる気がするんですけど、でも、(人事部長は)財務部長とも話さなきゃいけないみたいなことは、会社ではもちろんあるんですよね。そのときに、Tさんの、今、言ってる話は、財務部長とコミュニケーションしたら全然噛み合わない気がします。

「パフォーマンスと言ってますけど、誰が、いくら売上を立てたのか財務的に教えてください」

「え、だって、めっちゃ最近、頑張ってるじゃないですか」

「いや、頑張ってるとかじゃなくて、え、いくら売上利益出したんですか?パフォーマンスってそういうことなんですけど」

みたいなことをちょっと無視して、Tさんの主観で、なんかパフォーマンス上がっているとか頑張っているみたいな話をされている感じがして、それはもうある種、全部メンテナンスの話で、パフォーマンスの話が出てきてない感じがするんです。

何故そう思ったかと言うと、会社の業績的には、なかなかグッといってなかったといったときに、パフォーマンスが仮に本当に、グッと爆上がりした人が一人いるんだったら、それぐらいの規模の会社だったら、売上の桁が1桁上がったっておかしくないです。

本当にTさんのいうように、パフォーマンスが爆増して、そういう人材がいたんだったら、パフォーマンスが上がったと言えるんですけど、会社の業績を牽引するほどのものはなくて、日々一生懸命頑張ってましたとか、モチベーション高く頑張ってましたは、パフォーマンス(数字・結果)の話ではないんですね。だから、Tさんがパフォーマンスを捉えられてない感じが今しています。

あー、売上ベースじゃないよねってことですよね。うん。そうかもしんないですね。なんか営業がいない会社だったので、売上ももちろんもちろん見てましたけど、そうですね、社内のパフォーマンス基準って、売上ベースじゃなかったですね。確かに、なのでそこの感覚弱いんじゃないのはあるかもしれないです。

というのがあったときに、今後仕事をしていく上で、売上・利益ベースでちゃんと話したいんですけど、会計データベースでちゃんとTさんと話したいんですけど、みたいな人が現れたら、Tさんはちょっと苦手としそうな感じは、今しているんですけど、どうでしょうか。

そうかもしれないです。結構工数で、パフォーマンスが、出てるのか出てないのか、みたいなことを見る話が、エンジニアの話だったから、なおなのかもしれないんですけど。うん。なんか確かに、あんまり………そうですね。

経営者感覚で言うと、アルバイトでいいんです。その工数に応じてお給料が上がる下がるみたいなことなんだとしたら、もう時給の世界なので、時間を頑張ったらいいよねというんだとしたら、それはもう正直アルバイトが一番適切な雇用形態なんです。

でも、正社員で雇ってるということは、事業を大きくしてくれるはずという位置づけなんですね。特にベンチャー企業であればなおさらそうで、むしろ人事としては、ただのエンジニアで、一生懸命プログラミングとかをすればいいんだ、デザインとかをすればいいんだと思ってる人材を、「いや違うよ、ベンチャーにきたってことは、結果が求められてるんだよ。事業を大きくするインパクトを出せるような頭の使い方とか動き方しないと役に立ってないんだよ」という話を人事が教えてあげなきゃいけない気がするんです。

そういう動き方にTさんがなってなかったとしたら、そしてそれを元上司が大事にしてたとしたら、それは、当時のTさんと当時の元上司は、噛み合わないだろうなという気がします。

あらためて元上司のどんなところが嫌だったのかを考えると…

今回は、元上司の方は何が苦手だったのか、その要素を分析しようと思って始まったわけなんですけど、そのときの会社の組織状態とかも1度ちょっと置いておいて、元上司はどういう人で、何が嫌だったのかの話に戻ってみましょう。

人を小馬鹿にするような人だとしたら

最初にお話されていたのは、ちょっと人を小馬鹿にするタイプとか、鼻をへし折りにくるタイプとか、本人の持ってない動きを見せると責めるタイプみたいなことだったんですけど、これは、実際ファクトは、どうだったかのトータルではわかんないですけど、少なくともその表現だけ取ったら、器の小さい人とか、自分勝手な人とか、わがままな人とか、自分の思い通りにしたくなるタイプの人なんですよ。

その要素は、普通に関わりたい相手かといったら、マイナスだと思います。で、そういう人と無理して付き合う必要はないと、私は思います。そういう人と今後仕事してく必要があるかで言うと、それはない気がします。

結果や数字を重視する人だったとしたら

いや、会社をやってくためには、売上・利益から考えていかないといけないですよね。人のモチベーションとかも、それは大事だけど、売上・利益のことちゃんと考えてくださいという人と仕事ができないは、toBでビジネスやってく上ではしんどいだろうなと思うんです。

で、この元上司が、「いや、売上利益もちゃんと大事だよね、売上・利益を考えてないうちの社員の動きがおかしいから、ちゃんと教えてるの。鼻へし折るまでやんないと変わんないでしょ」とやってたんだとしたら、それは、そこまで非難されるものなのかもわからないなと思います。売上・利益がついてきてない社員に向かって、鼻をへし折ったらもっと売上・利益下がると思いますという話だったら分かるんですけど。

結局、売上・利益の話が出てこなくて、Tさんから見ると、なんかシュンとしちゃって、やる気がなくなっちゃってた社員がいたんですよね、でも、それで会社の業績も別に変わってないんだとしたら、本人のパフォーマンスと会社の業績が連動してないわけだから、それはそれでどうなのというのもあります。これが1万人の会社だったら、1人の社員のモチベーションでさすがに会社の業績に連動しないけど、30人ぐらいのベンチャー企業とかだったら、全然連動しうるんですね。

なので、元上司の要素として、ファイナンスの観点でちゃんと見る人だったところも嫌だったんだとしたら、今後Tさんが、toBの仕事してく上では、そこは向き合った方がいいんじゃないというのが、今私は思ってることなんですけど、どうでしょう?

その元上司になる前の上司って、CFO(最高財務責任者)だったんですよ。CFOはやっぱり財務とか、コンサルファーム出身だったので、やっぱり数字も厳しく見てはいたんですけど、私は、結構CFOとのやり取りはすごいやりやすくて。もちろんその、パフォーマンスという話も出るんですけど、たぶん言い方とか、現場の話を汲みつつ、持ってってくれるみたいなのがやりやすかったのかな、みたいなのは、ちょっと今、ぼんやり思いました。

プラス、元上司は、イエスマンになっちゃう人で、下からどんなに、こういう事象があって、この状況はちょっと考えられないですみたいなのが現場から上がってきても、何回も話聞いても、なんか(上にあげず)止めちゃったりとか、じゃあ今回はこういうことで代表に言うねとか言って、いざ人事と社長ミーティングになったときにイエスマンになっちゃって、(事前に話したのに)え?、みたいな。

そして、私が悪いみたいな話を持ってっちゃったりとかする上司だったので、そりゃないよみたいなシーンが割と多かったのは、やっぱりCFOとの違いだったなあ、みたいなところを思いました。なんかうまく言語化できないんですけど。

うーん、数字で見る、売上ベースでちゃんと見ようね、分かります、理解です。でもなんかCFOのときの方が、実は数字は厳しかったけれども、とてもやりやすかったのは、関わり方とか言い方とかの違いとか。あと、すぐひるがえして社長の前だとイエスマンと自分の数字の保身に走っちゃって、みんな皆殺しにするみたいなのが嫌だったのかもしれないって思いました。

なるほどね。いや、じゃあ何が嫌だったんでしょうかという分析をしましょうで始まったわけなんですけど、話で言うと、 中間管理職としてのあり方が嫌だったんですよね。

ああ、そう。ああ、そうかもしんないですね。

元上司は、上に対してイエスマンで、下を守ってくれる盾になってくれないタイプの中間管理職だったわけですよね。いますよ、そういう人って。

逆にすごい上にたてついて、下からは人気あるけど、上からは、でも結局あいつのところの部署ってパフォーマンス出ないんだよなと言われる人もいますから。部下からは、○○さんが上にいると助かりますよとか言われるけど、その部署の生産性は決して高くないみたいなタイプもそれはそれでいます。

どちらからも、「いや、あいつに現場はこうなんですと言われたら、聞かないわけにはいかないよな」ってなるし、部下の方も、「いや、○○さんが、上が言ってることもわかるんだから、これ一緒に頑張ろうよ」って言われたら、それはちょっと残業してでも頑張るなとなる人もいるわけなんですけど、そういう中間管理職としてのあり方みたいなところが嫌だったんだなというのと、(※Tさんの声のトーンが)今なお、話すと腹が立ってくるぐらいに、嫌だったんだなっていうのは聞いてて思いました。

まあ、嫌だったんですね。嫌だったのと、やっぱ腹が立ったんですね。よくわかりました。

退職の理由の1つでもある苦手な上司について探究した今回の話について

- Tさんは、PM理論でいうと、M(メンテナンス)を重視していて、P(パフォーマンス)をやや軽視しているという偏りを持っているのかもしれない

⇒そして上司は反対のタイプだった可能性がある - いろいろ話して出てきたのは、中間管理職の在り方が嫌だった可能性がある

- このように「なんか嫌い」を丁寧に分析すると、ある要素が嫌いだったことがわかったり、それがわかると今後どうしたらいいのかも考えられる!